根据《浙江省生态环境违法典型案例发布管理办法》,现将2025年度第三批生态环境违法典型案例予以公布,本批案例涉及逃避监管排放、大气污染防治、水污染防治、新增建设项目未批先建、第三方环保服务机构弄虚作假、机动车排气污染防治、土壤污染防治等领域,在部门联动、非现场监管等方面作出了有益探索,请各地认真学习、参考借鉴。

案例一

杭州市临安区某食品有限公司

逃避监管方式排放水污染物案

该案件为群众提供线索,执法人员综合采用区域溯源+闭水试验+管道内检等多种手段,查处的一起通过逃避监管方式排放水污染物的典型案件。

2024年10月23日,杭州市生态环境局临安分局接群众举报,反映临安区某地石坎下溪水呈红色,执法人员立即赴现场,联合镇街工作人员、村网格人员开展污染源溯源调查,根据污水特征和管网分布初步锁定杭州市临安区某食品有限公司有排污嫌疑。执法人员用堵水气囊封闭该公司污水管道进出口,注入自来水后蓄水池水位仍明显下降,证明污水管道存在渗漏。执法人员将污水管道渗漏情况告知该公司相关负责人,该公司明知污水管道存在渗漏,于2024年10月24日继续生产并使用该污水管道排放生产废水。为进一步确定污水管道的渗漏点,执法人员使用管道内窥镜对该公司污水管道进行检查,发现该公司使用易断裂的波纹管材质污水管道,管道有明显变形脱开。最终查实,该公司明知厂区内污水管道存在渗漏隐患,未切实履行对管道排查和维修的主体责任,放任其生产废水通过污水管道变形脱开处渗漏到地下。

该公司在明知厂区内污水管道存在渗漏隐患的情况下,未切实履行对管道排查和维修的主体责任,放任其生产废水通过污水管道变形脱开处渗漏到地下的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项规定,我局责令该公司立即停止环境违法行为,于2025年1月10日对该公司作出罚款人民币10万元的行政处罚。

根据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第(三)项和《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条相关规定,我局于2025年3月4日将该案件移送公安机关,杭州市公安局临安区分局于2025年5月26日对相关责任人员依法作出行政拘留5日的行政处罚。

这是一起企业明知存在环境污染隐患,却仍存在侥幸思想、违法排放污染物的案件。该案严厉打击了环境违法行为,并对同类企业形成强烈的震慑作用。该案办理中的亮点主要有以下三方面:

(一)多部门协同联动,提升执法效能。本案在办理过程中与多部门加强协同联动,共同发力,及时查处违法行为。在接到举报后及时联合属地镇街工作人员、村网格员摸清上游管网分布及走向,根据污水特征开展污染源倒查,最终锁定排污单位。在案件办理中及时与公安部门加强联动,将案件移交公安机关进一步调查处理。

(二)借助新设备发挥科技优势,实现办案逻辑闭环。本案中管道内窥镜发挥了至关重要的作用,为构建完整证据链提供了有力支撑。执法人员进行闭水试验后发现该公司污水管道存在问题,便使用管道内窥镜对污水管道开展厘米级内检,发现该单位使用易断裂的波纹管材质污水管道,并有多处变形脱开的情况。

(三)充分发动群众基础,强化网格巡查机制。本案充分发挥群众网格员的生态环境前哨作用,进一步强化社会监督。通过持续发放信访联系卡,拓展环境监管覆盖面,动员镇村网格员力量丰富线索查询途径,通过网格员的动态监管、定期巡查、及时上报,推动监管重心下移、力量下沉,营造人人都是生态文明建设的参与者、贡献者、引领者的良好共治氛围。

案例二

宁波市镇海区某煤炭经营部未采取

有效覆盖等防尘措施露天堆放煤渣案

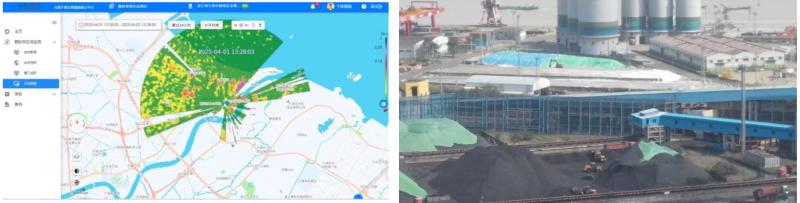

该案件是执法人员通过颗粒物光量子雷达发现线索,并使用无人机巡航确定违法行为具体发生地,从而锁定扬尘污染源的非现场执法典型案件。

2025年4月1日,宁波市生态环境局镇海分局利用光量子雷达扫描开展日常巡查,发现某区域颗粒物浓度异常偏高。执法人员随即启用无人机对该区域进行航拍巡查,发现一处煤炭堆场疑似露天堆放。经线上核查相关数据,确定该堆场位于宁波市镇海区威远路111号,属于一家煤炭经营部,主要从事煤炭及制品销售业务。执法人员随后对该经营部进行现场检查,发现其共有4块场地存在煤炭露天堆放的情况,虽设有围挡但未采取覆盖等措施;煤炭堆放量约4万吨,占地面积12000m2,煤炭产生的扬尘已对周边环境造成一定影响。通过调查询问,进一步确认了该公司未采取有效覆盖等防尘措施露天堆放煤渣造成扬尘污染的违法事实。

该煤炭经营部上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款的规定,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项的规定,2025年7月9日,宁波市生态环境局对该经营部作出罚款1.72万元的行政处罚。2025年5月13日执法人员现场复查时,该煤炭经营部已改正了违法行为,严格按要求采取了覆盖、喷淋等防尘措施,并降低了堆放高度,同时新配2台雾炮,最大限度减少扬尘对周边环境的影响。

大气环境污染行为查处具有时间空间不同步、发现不及时、溯源不精准等难点。本案通过光量子雷达实时平扫,即时发现颗粒物浓度异常的区域,随即启用无人机巡查进一步锁定污染源,第一时间固定了现场证据。光量子雷达+无人机的非现场执法模式实现了对区域大气颗粒物浓度高精度、大范围、实时动态监测,使执法人员能够“看得见空气”,既减少了不必要的现场执法检查,又快速精准锁定污染源,减少违法行为持续时间,为大气环境质量改善保驾护航。案件查办过程中,执法人员同时开展指导帮扶,针对企业积极改正的情节给予从轻处罚,让执法“有力度”又“有温度”,将持续优化营商环境的决策部署落到实处。

案例三

温州市苍南县某建设有限公司在饮用水水源

二级保护区内新建排放污染物的建设项目案

该案件是利用无人机巡查发现问题线索,精准查处的一起在饮用水水源二级保护区内新建排放污染物建设项目的典型案例。

2025年1月9日,温州市生态环境局苍南分局执法人员利用无人机对苍南县十八孔水库饮用水水源保护区开展巡查,发现保护区内有违规建设痕迹,执法人员立即赶赴现场核查,发现系温州某建设有限公司建设的混凝土搅拌站、钢筋加工场和碎石加工场等三个项目。其中,混凝土搅拌站和钢筋加工厂于2023年12月份建设,2024年3月份建成,2024年6月份投入使用,碎石加工厂于2024年7月份开始建设,2024年9月份建成并投入使用,其生产过程中均有粉尘、废水、固废等污染物产生和排放。经现场比对苍南县十八孔水库饮用水水源保护区划分图,三个项目均位于饮用水水源地二级保护区内。该公司涉嫌在饮用水水源地二级保护区内新建排放污染物的建设项目。

该公司的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第六十六条第一款的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第一款第二项的规定,温州市生态环境局责令该公司立即停止违法行为,并于2025年5月13日对该公司作出罚款人民币25.2万元的行政处罚。同时,报请苍南县人民政府批准,责令该公司拆除在饮用水源地二级保护区内新建排放污染物的建设项目。

传统地面巡查受限于地形复杂、水域隐蔽等特点,难以全面覆盖水源保护区等敏感区域。本案中,执法人员通过无人机高空俯瞰快速锁定水源保护区内的违规建设痕迹,突破了人力巡查的时空局限,大幅提高问题发现效率,降低执法成本,体现了科技赋能环境执法的显著优势。同时,饮用水安全直接关系公众健康与生态安全,二级保护区是防止污染物扩散的最后防线。本案中,涉事企业在保护区内违规建设多个污染型项目,其行为已突破法律红线。生态环境部门依据《中华人民共和国水污染防治法》严厉处罚并责令拆除,彰显了“零容忍”态度,形成了对水源地违法行为的强力震慑,有力保障饮用水安全。

案例四

湖州市安吉县某水泥制品有限公司

未报批环评报告表擅自开工案

本案以行业整治为契机,通过加强与经济部门协作,比对不同平台内企业信息,精准发现问题线索,快速查处“未批先建”环境违法行为。

为推动水泥制品行业整治,安吉县经发部门、生态环境部门联合开展行业企业情况摸排。通过比对经发部门工业企业信息管理系统中水泥制品行业企业清单与生态环境部门浙江省建设项目环保审批系统中的对应企业审批情况,发现经发部门系统中正常经营的安吉县某水泥制品公司无相关项目环评审批信息,存在“未批先建”违法嫌疑。2024年9月23日,湖州市生态环境局执法人员赴现场开展核查。该单位主要从事水泥制品加工,其年产50万片水泥彩瓦生产线建设项目于2009年通过审批和验收,但现场调查发现,搅拌机、水泥瓦制造机等主要生产设备数量与环评报批及验收时不符。经进一步调查核实,该单位于2023年底新增制瓦生产线,同时新增与制瓦配套的脱模工艺。对照《建设项目分类管理名录(2021年版)》,新增项目应当编制环境影响评价报告表。

上述行为违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款及第二十五条的规定。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款规定,2024年12月2日湖州市生态环境局责令该单位立即停止建设,并处罚款人民币1160元。

一、通过加强信息共享,有效提高问题精准发现能力。非现场检查是发现环境违法问题的重要手段,本案通过全面比对经济部门与生态环境部门企业信息差异,快速精准获取违法行为线索,有效提升非现场应用场景问题精准发现率,为非现场执法监管提供了新思路。

二、通过查处典型问题,有效强化企业环保主体意识。在行业整治过程中,违法行为往往具有类似性、雷同性。该案的办理,起到了“处罚一个、警示一片”的效果,有效扭转了小微企业“法不责众”的认知误区,倒逼企业主动落实环保主体责任,从源头预防环境污染。

三、通过开展行业整治,有效推动行业规范有序发展。安吉县以严格执法遏制高耗能、高排放项目无序上马,助力区域环境质量改善的同时,坚持教育与处罚相结合、处罚和服务相结合原则,指导企业合法生产经营,实现环境利益和经济利益双赢。本次行业整治,通过以点带面,共关停取缔非法水泥制品厂9家,协助2家水泥制品厂完成新建项目的审批及环评验收。

案例五

嘉兴市秀洲区某机动车检测有限公司

出具虚假排放检验报告案

本案是一起创新运用"溯源倒查+数据穿透"监管模式,同步查办机动车检测机构(I站)与维修企业(M站)联合实施弄虚作假违法行为的典型案件。

案情描述

2024年11月20日,嘉兴市生态环境局秀洲分局执法人员根据前期检查发现的秀洲区某汽车尾气排放治理维护站(M站)虚假维修行为问题线索,对涉案的上游机动车检验机构(I站)秀洲区某机动车排放检测有限公司进行了现场检查,调阅机动车云检测系统平台数据发现,该公司于2024年2月5日、2月24日、3月18日分别对3辆柴油机动车进行环保检测,在检测过程中3辆柴油车尾部排气管都出现目视可见黑烟,但该公司均出具了结论为合格的在用柴油车检验报告,该行为已构成出具虚假排放检验报告的违法事实。

该车辆检测机构的行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款的规定。依照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款的规定,2025年1月13日,嘉兴市生态环境局对该车辆检测机构处罚款19万元,没收违法所得960元。

一是创新监管模式,实现全链条打击。本案突破单一环节执法局限,通过"M站虚假维修-I站数据造假"的双向溯源,构建起"检测-维修-复检"的闭环监管链条。生态环境与交通运输部门建立"线索移交-证据互认-联合惩戒"协作机制,形成对机动车排放检验全流程的监管合力。

二是科技赋能执法,提升非现场监管效能。依托嘉兴市机动车排气污染管理信息系统的视频存证、数据追溯功能,执法人员实现"远程筛查-精准锁定-现场核查"的三级执法模式。本案中,从发现M站异常到锁定I站违法线索仅用时3天,较传统执法模式效率大幅提升。

三是严惩违法链条,倒逼行业规范发展。通过对检测机构严格处罚、对维修企业联合惩戒,本案释放强烈监管信号:任何通过"虚假维修-数据造假"规避监管的违法行为都将面临全链条打击。此案的查处彰显监管部门坚持"零容忍"态度打击机动车检验报告造假的决心,对推动机动车检测行业规范运营、筑牢移动源污染防治屏障具有重要意义。

案例六

绍兴市某运输有限公司

闲置机动车排气污染控制装置案

该案件为一起重型柴油车尿素系统不正常使用的典型案件。

2024年12月23日,绍兴市生态环境局根据生态环境部监督帮扶组移交线索,对绍兴市某运输有限公司所属某辆重型柴油货车开展突击检查。发现该货车排气管附近存在尿素管断开的情况。经查,断开的尿素管属机动车排气污染控制装置中的SCR装置(选择性催化还原器)的组成部分,尿素管断开导致SCR装置无法处理机动车尾气,闲置时间约15天。

上述行为违反了《浙江省机动车排气污染防治条例》第十四条第三款“禁止擅自拆除、闲置、破坏机动车车载排放诊断系统、远程排放管理车载终端、排气污染控制装置,或者删除、修改远程排放管理车载终端的数据”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《浙江省机动车排气污染防治条例》第三十一条第二款“违反本条例第十四条第三款规定,擅自拆除、闲置、破坏车载排放诊断系统、远程排放管理车载终端、机动车排气污染控制装置,或者删除、修改远程排放管理车载终端数据的,由生态环境主管部门责令改正,对机动车所有人处五千元罚款;对机动车维修单位处每辆机动车五千元罚款”的规定,绍兴市生态环境局于2025年3月4日对该公司处罚五千元整。

聚焦治理核心,筑牢蓝天防线。重型柴油货车是移动源氮氧化物主要贡献者,其尾气净化依赖于SCR系统和氮氧化物传感器(OBD核心监测部件),通过尿素催化反应可将尾气中90%以上的氮氧化物转化为无害氮气和水蒸气。拆除、闲置SCR或篡改传感器、非法断开尿素供给管路等行为,会直接导致氮氧化物超标排放,加剧雾霾和臭氧污染。本案的查处,是加强移动源污染防治,助力空气质量持续改善的有力举措。警示行业主体,强化震慑效应。以一案警示一行业,倒逼运输企业及车主必须遵循污染控制设备使用规范,履行大气污染防治法律义务,坚决杜绝破坏、非法改装或损毁OBD等行为。创新协同机制,突破监管壁垒。本案依托生态环境部监督帮扶线索精准锁定尿素管断开行为,彰显国家-地方纵向协同治理效能,对深化移动源精细化监管和跨层级执法协作具有示范意义。

案例七

金华市兰溪市某土壤污染重点监管单位

未按照规定备案土壤污染防治工作方案案

本案根据《中华人民共和国土壤污染防治法》实施行政处罚,为土壤污染防治领域案件。

兰溪市某工艺品有限公司为2025年兰溪市土壤污染重点监管单位,其在拆除设施、设备或者建筑物、构筑物时,应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案,报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。2024年12月30日,金华市生态环境局兰溪分局执法人员在对兰溪市某工艺品有限公司进行现场检查时,发现该公司在进行厂房拆除作业,但未将土壤污染防治工作方案报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案。金华市生态环境局当即对该公司下达责令改正通知书,要求该公司3天内改正违法行为。2025年1月6日,执法人员对该公司进行复查,发现该公司仍未将土壤污染防治工作方案报相关部门备案,执法人员对该公司相关违法行为进行立案查处。

该公司未依法将土壤污染防治工作方案报生态环境主管部门、工业和信息化主管部门备案的行为,违反了《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十二条第二款的规定。2025年5月14日金华市生态环境局根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十五条第一项规定对该公司作出了罚款人民币11600元的行政处罚。

土壤污染隐蔽性强、累积性高、修复难度大,一旦发生后续治理成本极为高昂,根据《中华人民共和国土壤污染防治法》规定,相关企业即便在停产、拆除等非生产阶段,也需严格履行法律规定的土壤污染防治义务,土壤污染防治工作方案的编制、备案、落实是防范拆除过程中污染物泄漏、扩散的有效手段。该案件通过“检查-责令改正-复查”实现全流程跟踪,以责令限期改正决定书和超期未备案复查记录形成证据链,为同类违法问题提供了办案思路。通过打击未依法备案土壤污染防治工作方案且拒不改正的违法行为,可以警醒相关企业提高土壤污染防治意识,督促相关企业在生产经营的全周期中贯彻落实土壤污染防治工作,从而显著降低末端治理成本,做到不治已病治未病,实现经济效益与环境效益的双赢。